为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和对山东工作的重要指示要求,充分挖掘齐鲁文化的深刻内涵和时代价值,引导高校青年在寻“根”传承中铸牢“中华之魂”,作为“青春传承齐鲁文脉——山东省‘三下乡’专项活动”入选团队,7月31日至8月7日,青岛科技大学直播平台

“齐风承韵・赤心传薪”大学生社会实践团一行13人,走进山东淄博开展为期八天的暑期社会实践活动。

一、重走红色圣地,勇担青春使命

八一建军节当天,实践队以追寻红色印记、感悟革命精神开启实践征程。队员们首先走进焦裕禄纪念馆,了解焦裕禄赴任兰考前扎根基层、服务人民的奋斗足迹,感受其精神成长根基,通过历史叙事体悟焦裕禄带领兰考人民战天斗地的实践,以及所铸就的“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”精神丰碑。随后,队员们怀着崇敬之心在马鞍山抗日遗址重走革命路,先后瞻仰抗战纪念馆、肃立抗战纪念碑前、驻足战斗指挥部遗址,追忆烽火岁月、缅怀英烈功勋、感悟先辈智慧与勇气。在这两处红色圣地,队员们共同高唱《强军战歌》,激昂旋律在纪念馆与山间回荡,既是对革命先辈的告慰,更是新时代青年传承红色基因、矢志报国强军的誓言,让青春脚步与英雄足迹在追寻中重合。

二、探寻齐都文脉,感悟千年智慧

实践队走进齐文化博物馆,开启对古齐文明的探索。在“泱泱齐风”主题展厅,队员们梳理了齐国兴衰脉络:从后李文化先民的智慧,到姜太公封齐的务实传统;从齐桓公“九合诸侯”的霸业与管仲的变革,到稷下学宫的百家争鸣。展厅中的青铜重器、陶俑简牍、兵器钱币等,展现了齐国“通商工之业,便鱼盐之利”的经济、“因其俗,简其礼”的包容与“尊贤尚功”的治国理念。齐都临淄的复原场景令人震撼,再现“东方最大都市”的荣光,让队员们感受到古齐的鼎盛。此次探访不仅是历史溯源,更是思想启迪。队员们从齐国重变革、尚实干、倡开放的文化基因中汲取智慧,深化了对中华优秀传统文化多样性及其中治理哲学与创新精神的理解,为增强文化自信、担当新的文化使命筑牢了根基。

三、触摸非遗匠心,传承传统技艺

(一)聚焦铁壶:千年锻打中的文化承载

实践队非遗探访的首站深入龙泉铁壶博物馆。在齐鲁大工匠、非遗技艺传承人戚平川先生的引领下,队员们系统领略了铁壶的魅力。戚先生从文化探源讲起,详细阐释了龙泉铁壶的发展脉络、精选材质、独特工艺、繁复制作流程及其煮水泡茶的功能美学。铁壶不仅是实用器皿,更是厚重的文化符号。在戚先生的工作室,队员们围绕“如何以铁壶为载体,融合传播齐文化与红色文化”这一主题,与大师进行了深入探讨。铁壶的沉稳厚重与坚韧耐用,被队员们视为承载地域历史与革命精神的绝佳隐喻。

(二)流光溢彩:琉璃世界的技艺与新生

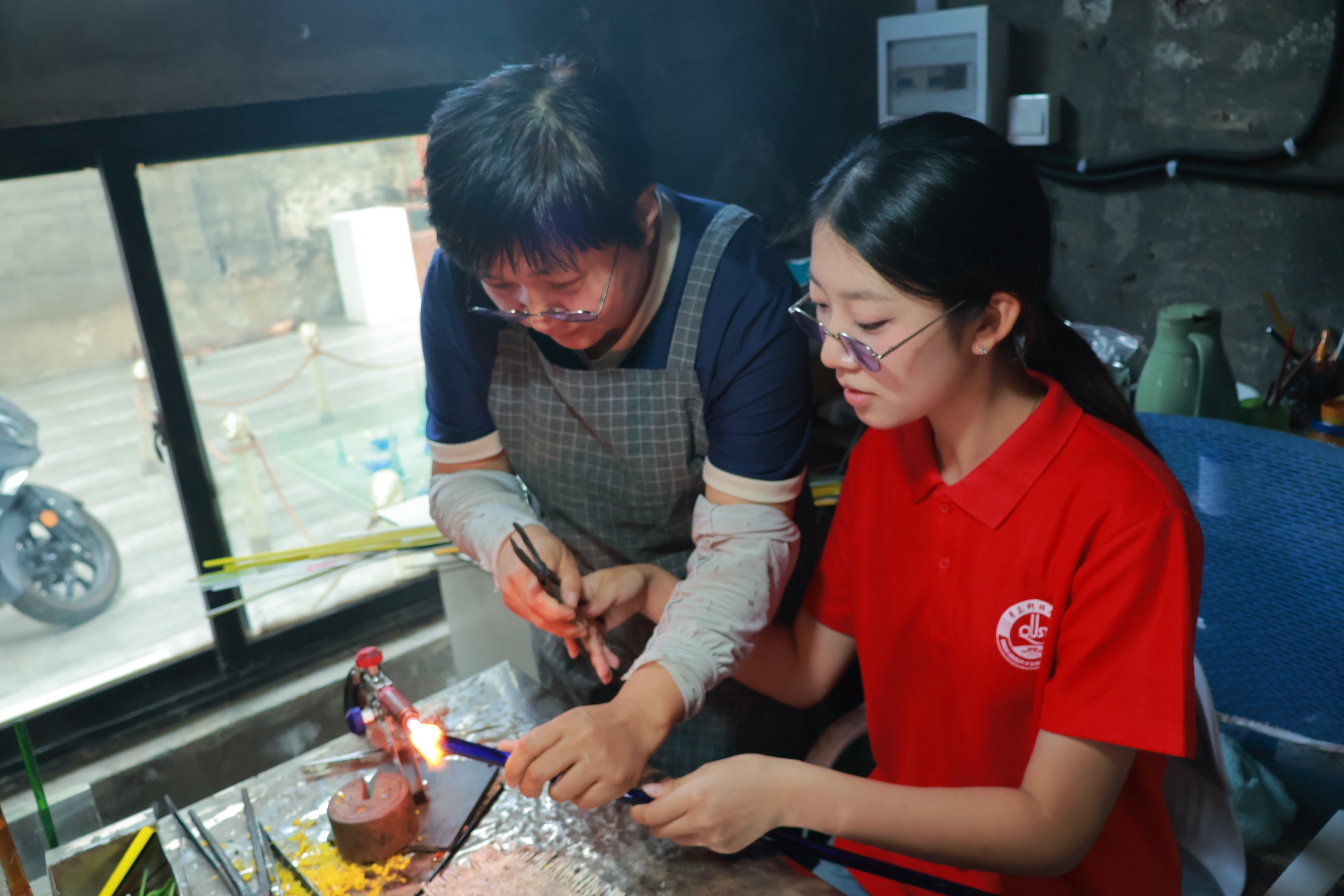

队员们走进领尚琉璃的艺术天地。首先踏入手工工厂,近距离观察琉璃原料的熔炼与工匠们吹制、塑形的精湛技艺,对“火中取艺”的十道工序有了直观感受。移步琉璃博物馆,流光溢彩的展品诉说着琉璃从古至今的演变历程,大师级的艺术创作令队员们叹为观止。最令人兴奋的是琉璃灯工体验区,队员们亲手尝试在高温火焰下塑造琉璃料,屏息凝神间体会着创作的乐趣与不易。体验过程中,队员们也积极与工匠交流,探讨如何将琉璃绚丽的色彩与通透的质感,转化为讲述中国故事、展现时代精神的新颖文化载体。

(三)瓷韵悠长:科技赋能下的国瓷新貌

非遗之旅的最后一站是汉青国瓷。在工作人员带领下,队员们首先欣赏了展厅中精美绝伦的瓷器,重点了解了代表行业尖端水平的“无缝贴花”与精细“雕花”工艺。随后走进现代化生产车间,亲眼目睹了“无缝贴花”技术如何实现图案在瓷器曲面的完美贴合,以及瓷器在窑炉中历经高温淬炼的过程。此行的高潮是与全国陶瓷行业职业技能竞赛冠军闫红业的交流。队员们不仅学习了瓷器制作的精湛技艺,更深刻感受到传统工艺在科技创新驱动下焕发的勃勃生机,以及当代工匠对品质极致追求的精神内核。

四、融入红色齐风,焕新设计光彩

十天的淄博深耕,实践队员们在红色圣地汲取信仰力量,于千年齐都感悟文明智慧,更在非遗工坊触摸匠心传承。带着这份丰厚的积淀,队员们迸发创作灵感,将红色基因与齐风古韵深度融入非遗工艺的创新设计。从焦裕禄纪念馆的赤诚洗礼,到齐文化博物馆的千年回响;从铁壶锻打声中的文化沉思,到琉璃光影与瓷韵间的灵感碰撞,最终汇聚于创新设计的蓝图之上。实践队正以专业技能为笔,以文化自信为墨,奋力书写非遗工艺焕新、传统文化创造性转化与创新性发展的青春篇章。

此次实践中,红色基因的赤诚、齐文化的厚重、非遗技艺的匠心,在设计创新中完成了跨越时空的对话。从焦裕禄精神里提炼担当,于齐都古韵中汲取智慧,借铁壶、琉璃、国瓷承载文化符号,队员们以设计为桥,让革命精神与千年文脉在非遗载体中焕发新生。这不仅是一次文化寻根,更是青年以专业之力,推动传统与现代交融、精神与技艺共生的生动实践,为文化传承写下充满青春活力的注脚。